Writing about one’s own depression is difficult. Depression is partly constituted by a sneering ‘inner’ voice which accuses you of self-indulgence – you aren’t depressed, you’re just feeling sorry for yourself, pull yourself together – and this voice is liable to be triggered by going public about the condition. Of course, this voice isn’t an ‘inner’ voice at all – it is the internalised expression of actual social forces, some of which have a vested interest in denying any connection between depression and politics.

My depression was always tied up with the conviction that I was literally good for nothing. I spent most of my life up to the age of thirty believing that I would never work. In my twenties I drifted between postgraduate study, periods of unemployment and temporary jobs. In each of these roles, I felt that I didn’t really belong – in postgraduate study, because I was a dilettante who had somehow faked his way through, not a proper scholar; in unemployment, because I wasn’t really unemployed, like those who were honestly seeking work, but a shirker; and in temporary jobs, because I felt I was performing incompetently, and in any case I didn’t really belong in these office or factory jobs, not because I was ‘too good’ for them, but – very much to the contrary – because I was over-educated and useless, taking the job of someone who needed and deserved it more than I did. Even when I was on a psychiatric ward, I felt I was not really depressed – I was only simulating the condition in order to avoid work, or in the infernally paradoxical logic of depression, I was simulating it in order to conceal the fact that I was not capable of working, and that there was no place at all for me in society.

When I eventually got a job as lecturer in a Further Education college, I was for a while elated – yet by its very nature this elation showed that I had not shaken off the feelings of worthlessness that would soon lead to further periods of depression. I lacked the calm confidence of one born to the role. At some not very submerged level, I evidently still didn’t believe that I was the kind of person who could do a job like teaching. But where did this belief come from? The dominant school of thought in psychiatry locates the origins of such ‘beliefs’ in malfunctioning brain chemistry, which are to be corrected by pharmaceuticals; psychoanalysis and forms of therapy influenced by it famously look for the roots of mental distress in family background, while Cognitive Behavioural Therapy is less interested in locating the source of negative beliefs than it is in simply replacing them with a set of positive stories. It is not that these models are entirely false, it is that they miss – and must miss – the most likely cause of such feelings of inferiority: social power. The form of social power that had most effect on me was class power, although of course gender, race and other forms of oppression work by producing the same sense of ontological inferiority, which is best expressed in exactly the thought I articulated above: that one is not the kind of person who can fulfill roles which are earmarked for the dominant group.

On the urging of one of the readers of my book Capitalist Realism, I started to investigate the work of David Smail. Smail – a therapist, but one who makes the question of power central to his practice – confirmed the hypotheses about depression that I had stumbled towards. In his crucial book The Origins of Unhappiness, Smail describes how the marks of class are designed to be indelible. For those who from birth are taught to think of themselves as lesser, the acquisition of qualifications or wealth will seldom be sufficient to erase – either in their own minds or in the minds of others – the primordial sense of worthlessness that marks them so early in life. Someone who moves out of the social sphere they are ‘supposed’ to occupy is always in danger of being overcome by feelings of vertigo, panic and horror: “…isolated, cut off, surrounded by hostile space, you are suddenly without connections, without stability, with nothing to hold you upright or in place; a dizzying, sickening unreality takes possession of you; you are threatened by a complete loss of identity, a sense of utter fraudulence; you have no right to be here, now, inhabiting this body, dressed in this way; you are a nothing, and ‘nothing’ is quite literally what you feel you are about to become.”

For some time now, one of the most successful tactics of the ruling class has been responsibilisation. Each individual member of the subordinate class is encouraged into feeling that their poverty, lack of opportunities, or unemployment, is their fault and their fault alone. Individuals will blame themselves rather than social structures, which in any case they have been induced into believing do not really exist (they are just excuses, called upon by the weak).What Smail calls ‘magical voluntarism’ – the belief that it is within every individual’s power to make themselves whatever they want to be – is the dominant ideology and unofficial religion of contemporary capitalist society, pushed by reality TV ‘experts’ and business gurus as much as by politicians. Magical voluntarism is both an effect and a cause of the currently historically low level of class consciousness. It is the flipside of depression – whose underlying conviction is that we are all uniquely responsible for our own misery and therefore deserve it. A particularly vicious double bind is imposed on the long-term unemployed in the UK now: a population that has all its life been sent the message that it is good for nothing is simultaneously told that it can do anything it wants to do.

We must understand the fatalistic submission of the UK’s population to austerity as the consequence of a deliberately cultivated depression. This depression is manifested in the acceptance that things will get worse (for all but a small elite), that we are lucky to have a job at all (so we shouldn’t expect wages to keep pace with inflation), that we cannot afford the collective provision of the welfare state. Collective depression is the result of the ruling class project of resubordination. For some time now, we have increasingly accepted the idea that we are not the kind of people who can act. This isn’t a failure of will any more than an individual depressed person can ‘snap themselves out of it’ by ‘pulling their socks up’. The rebuilding of class consciousness is a formidable task indeed, one that cannot be achieved by calling upon ready-made solutions – but, in spite of what our collective depression tells us, it can be done. Inventing new forms of political involvement, reviving institutions that have become decadent, converting privatised disaffection into politicised anger: all of this can happen, and when it does, who knows what is possible?

By Mark Fisher | k-punk.abstractdynamics.org

Buono a Nulla.

Questo pezzo di Mark Fisher sulla depressione e le politiche della depressione mi è piaciuto così tanto che – facendo uno strappo alla regola – l’ho tradotto e l’ho ripubblicato qui su queste pagine. Spero di non avergli fatto danno. Consigliato a tutti, per tutte le eta’.

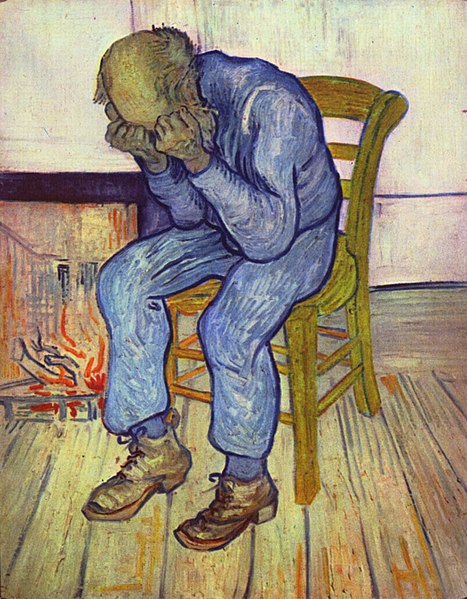

Vincent Van Gogh – At Eternity’s Gate (1890)

di Mark Fisher

Ho sofferto di depressione a intermittenza, fin da quando ero ragazzo. Alcuni di questi episodi sono stati altamente invalidanti, e hanno portato ad autolesionismo, isolamento (durante il quale ho trascorso mesi e mesi nella mia stanza, avventurandomi fuori solo a mettere qualche firma o a comprare le quantità minime di cibo che consumavo), e vario tempo trascorso in reparti psichiatrici.

Non posso dire di essere completamente guarito, ma l’incidenza e la gravità degli episodi depressivi sono diminuiti di parecchio, negli ultimi anni. In parte è una conseguenza dei cambiamenti avvenuti nella mia vita privata, ma ha a che fare anche, credo, con l’essere giunto a una diversa comprensione di ciò che era la mia depressione e di quale fossero le sue cause. Se parlo delle mie esperienze di disagio mentale non è perché penso che ci sia qualcosa di speciale o di unico in esse, ma perché sostengo la tesi che molte forme di depressione possano essere meglio comprese – e meglio combattute – attraverso un tipo di inquadramento impersonale e politico, piuttosto che individuale e “psicologico”.

Scrivere della propria depressione è difficile. La depressione è in parte costituita da una beffarda voce “interiore” che ti accusa di auto-indulgenza – non sei depresso, sei solo dispiaciuto per te stesso, tirati su! – e questa voce rischia di essere innescata proprio dal fatto di esporre in pubblico la tua condizione. Naturalmente, questa voce non è affatto una voce “interiore”: è piuttosto l’espressione interiorizzata di forze sociali reali, alcune delle quali hanno un malcelato interesse nel negare qualunque connessione tra depressione e politica.

La mia depressione è stata sempre legata alla certezza di essere, letteralmente, buono a nulla. Ho trascorso la maggior parte della mia vita, fino all’età di trent’anni, credendo che mai e poi mai avrei lavorato. I miei vent’anni sono scivolati tra studi post-laurea, periodi di disoccupazione e lavoretti temporanei. Non ho mai sentito di appartenere sul serio a nessuno di questi ruoli: negli studi post-laurea, perché non mi sentivo un vero studioso, quanto piuttosto un dilettante che fino a quel punto aveva in qualche modo recitato; nella disoccupazione, perché non ero realmente disoccupato come coloro che sono onestamente in cerca di lavoro, ma piuttosto un nullafacente; e nei lavoretti temporanei, perché sentivo che li stavo svolgendo da incompetente. Non perché mi sentissi “troppo figo”, ma proprio per il motivo opposto: perché ero iper-istruito e dunque inutile, e stavo rubando il pane a qualcuno che ne aveva bisogno (e lo meritava) più di me.

Anche quando mi trovavo in un reparto psichiatrico, sentivo di non essere davvero depresso: stavo soltanto simulando, al fine di non lavorare. O, nella logica infernale e paradossale della depressione, stavo simulando in modo da nascondere il fatto di non essere in grado di lavorare, e di non essere in grado di occupare un posto in questa società.

Quando finalmente trovai un lavoro come docente universitario, dapprima prevalse un po’ di euforia. Ma, per la sua stessa fragile natura, questa euforia avrebbe dimostrato che non mi ero del tutto scrollato di dosso una sensazione di inutilità, e sarei presto tornato a ulteriori periodi di depressione. Mi mancava la pacata calma di chi è consapevole d’essere nato per il ruolo. Ad un livello nemmeno troppo inconscio, ero ancora convinto di non essere il tipo di persona che avrebbe potuto svolgere un lavoro quale quello di insegnante. Ma da dove nasceva questa convinzione?

La scuola di pensiero dominante in psichiatria individua le origini di tali “credenze” nei malfunzionamenti della chimica del cervello, i quali devono essere corretti da farmaci appositi; la psicoanalisi e le forme di terapia influenzate da questa scuola cercano, notoriamente, le origini dello stress mentale nel background familiare; la Psicoterapia cognitivo-comportamentale è meno interessata a localizzare l’origine delle credenze negative, quanto piuttosto nel rimpiazzarle con con una serie di storie positive.

Non è che questi modelli siano del tutto errati. E’ che ignorano – devononecessariamente ignorare – la causa più probabile di tali sentimenti di inferiorità: il potere sociale. La forma di potere sociale che ha avuto più effetto su di me è stato il potere di classe, anche se naturalmente il sesso, la razza e altre forme di oppressione riescono a produrre lo stesso senso di ontologica inferiorità, che è meglio espressa nel pensiero che ho articolato sopra: quello che ci fa credere di non essere la persona adatta per svolgere i ruoli previsti per il gruppo dominante.

Sulla spinta di uno dei lettori del mio libro Capitalist Realism (Zero Books, 2009), ho iniziato a studiare il lavoro di David Smail. Smail – un terapeuta, ma uno che pone la questione del potere al centro della sua pratica – ha confermato le ipotesi sulla depressione sulle quali ero inciampato. Nel suo libro fondamentale Le origini dell’infelicità (HarperCollins, 1993) Smail descrive come i segni della propria classe sociale sono progettati per essere indelebili. Per coloro ai quali fin dalla nascita viene insegnato a pensare di se stessi come inferiori, l’acquisizione di competenze, qualifiche lavorative o ricchezza sarà raramente sufficiente per cancellare – nella propria mente o nella mente degli altri – la sensazione primordiale di inutilità, che così prematuramente li ha segnati. Colui che si muove fuori dalla sfera sociale che “dovrebbe” occupare è sempre in pericolo di essere sopraffatto da sensazioni di vertigine, panico e orrore:

“… isolato, tagliato fuori, circondato da uno spazio ostile, ti ritrovi improvvisamente senza connessioni, senza stabilità, con niente che possa mantenerti in posizione verticale o al tuo posto; una nauseante irrealtà prende possesso di te; sei minacciato da una completa perdita di identità, da un senso di fregatura totale, non hai il diritto di essere qui, ora, di abitare questo corpo corpo, di vestire in questo modo; sei un nulla, e ‘nulla’ è quasi letteralmente ciò che senti che stai per diventare.”

Da qualche tempo, una delle tattiche di maggior successo della classe dirigente è laresponsabilizzazione. Ogni singolo membro della classe subordinata è incoraggiato nel credere che la sua povertà, la sua disoccupazione, l’incapacità di cogliere opportunità, siano colpa sua e soltanto sua. Gli individui dunque incolperanno se stessi piuttosto che le strutture sociali, che in ogni caso non dovrebbero neppure esistere (sono solo scuse, invocate dai più deboli).

Ciò che Smail chiama ”magico volontarismo” - la convinzione che è nel potere di ogni individuo diventare ciò che si vuole – è l’ideologia dominante, la religione non ufficiale della società capitalistica contemporanea, spinta tanto dagli esperti dei reality show, quanto dai guru dell’economia e dai politici. Di questi tempi, il volontarismo magico è sia causa che effetto della quasi inesistente coscienza di classe. E’ l’altra faccia della depressione, il cui messaggio neppure troppo nascosto è che tutti siamo individualmente responsabili della nostra miseria, e dunque la meritiamo.

Dobbiamo intendere la fatalistica sottomissione del popolo inglese all’austerity come la conseguenza di questa depressione deliberatamente coltivata. Una depressione che si manifesta nella accettazione del fatto che le cose andranno peggio (per tutti tranne una piccola élite), che siamo fortunati se abbiamo un lavoro qualsiasi (quindi non dovremmo aspettarci salari che stiano al passo con l’inflazione), che non possiamo permetterci il servizio collettivo del welfare state. La depressione di massa è dunque il risultato del progetto dirigenziale di ri-subordinare la società. E noi stiamo accettando sempre di più l’idea di non essere il tipo di persone capaci di agire per il cambiamento. E’ fallimento di volontà collettivo, che non ha nulla di diverso dal fallimento dell’individuo depresso che non riesce a “uscirne fuori tirandosi su i calzini”, come dicono gli psicologi.

La ricostruzione della coscienza di classe è un compito assai arduo, che non può essere raggiunto invocando soluzioni già pronte per l’uso. Ma, a dispetto di ciò che la nostra depressione collettiva ci dice, può essere realizzato. Inventare nuove forme di coinvolgimento politico, facendo rivivere le istituzioni che sono diventate decadenti, convertendo disaffezione privatizzata in rabbia politicizzata: tutto questo può accadere, e quando accadrà, chi lo sa che cosa è possibile?

Il pezzo e’ stato originariamente pubblicato sul sito Occupied Times con il titolo Good for Nothing. Mark Fisher è un teorico politico e musicale. Scrive regolarmente per The Wire, New Statesman, Sight & Sound. E’ un Visiting Fellow alla Goldsmiths University di Londra. Il suo prossimo libro si intitolerà Ghosts of My Life.

Traduzione di Paolo Mossetti. @kaosreport

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.